Se la vita è un viaggio, la sua durata nell’ultimo secolo è cambiata parecchio. Basti pensare che in Italia l’aspettativa di vita è passata dagli 83 anni del 2020 agli 84 del 2024. Dunque, nonostante una pandemia, il mezzo del “cammin di nostra vita” cantato da Dante Alighieri si sta spostando in avanti, proprio come (ma lo vedremo in seguito) l’inizio della terza età. Non male, penserete. Se non fosse che nascono sempre meno bambini: stando alle stime dell’Istat, negli ultimi 15 anni le nascite si sono contratte di quasi 200 mila unità (-34%). L’Italia sta invecchiando, lo sappiamo. Ma, soprattutto, è un Paese per vecchi e sempre meno per giovani.

Longevità: perchè la crescita dell’aspettativa di vita rallenta

Se questa affermazione non vi convince, suggeriamo di consultare i risultati di un interessante lavoro condotto dal professor Vincenzo Galasso, direttore del Dipartimento di scienze sociali e politiche all’Università Bocconi, all’interno del programma Age-it.

Generazioni sulla bilancia

Misurando reddito, lavoro, accesso alla sanità e altri parametri emerge chiaramente che il nostro Paese penalizza i più giovani, protagonisti da anni del fenomeno dei ‘cervelli in fuga’. E lo fa molto più di altri vicini europei.

Risultato? Circa 550 mila giovani hanno lasciato l’Italia negli ultimi 13 anni , dal 2011 al 2023, al netto di quanti sono rientrati, siamo a quota 377 mila espatriati.

Insomma, quando possono i nostri giovani se ne vanno. Ma perché? Il gruppo di Galasso sta mettendo a punto quello che definisce “un indice di giustizia intergenerazionale”.

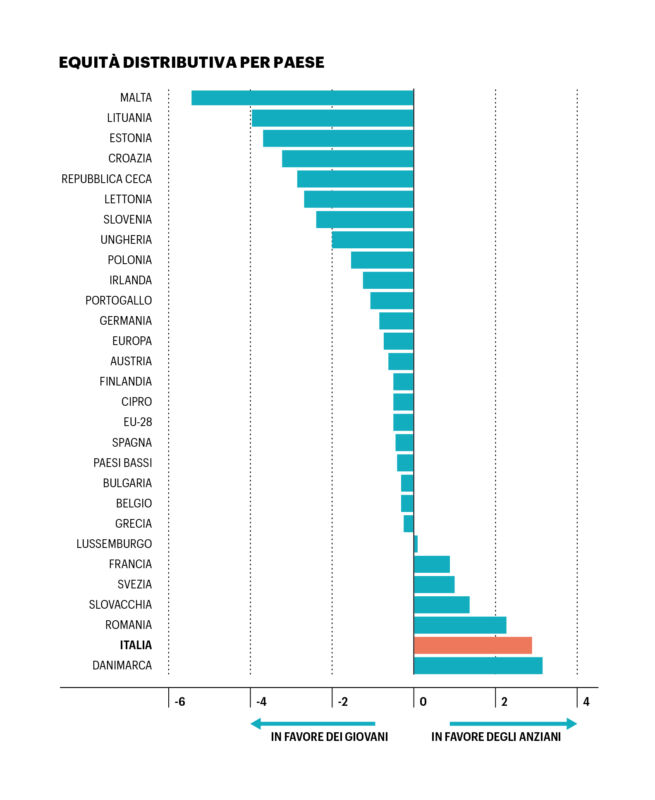

Obiettivo: sulla base di diversi fattori oggettivi, economici, sociali e politici, realizzare una sorta di bilancia in grado di mostrare se un Paese agisca in favore dei gruppi più giovani (20/30enni) o di quelli più avanti negli anni (50/60enni).

“Stiamo costruendo questo indicatore anche perché ci siamo resi conto che le risorse in Italia vanno molto verso le generazioni anziane e decisamente meno verso le più giovani. Una tendenza ulteriormente esacerbata nel periodo di Covid-19, quando tutte le politiche erano pensate per salvaguardare i senior, pur facendo pagare costi molto alti ai giovani”. E ai giovanissimi.

L’idea dei ricercatori era quella di arrivare a un indicatore di giustizia fra le generazioni, “un aspetto – ammette Galasso – non semplice da misurare. Abbiamo scelto tre aree: l’uso delle risorse, la giustizia sociale e l’uguaglianza politica (che misura l’influenza e la rappresentanza delle diverse generazioni all’interno delle istituzioni democratiche). Il lavoro è in corso, ma siamo più avanti sul primo punto”, spiega Galasso.

Questione di risorse

Il primo di questi indicatori, basato sui dati relativi a tasso di povertà, disoccupazione, al numero di contratti a tempo indeterminato, all’accesso all’assistenza sanitaria e ai bisogni medici insoddisfatti, è stato presentato nelle scorse settimane al ministero della Salute e fotografa un’Italia decisamente sbilanciata dalla parte degli anziani.

“Lo vediamo soprattutto nel caso del mercato del lavoro: se guardiamo ai tassi di disoccupazione tra le persone di 55-64 anni e quelle di 25-34, la differenza da noi è più alta rispetto a qualunque altro Paese europeo (pensando all’Europa a 19). Infatti in media la disoccupazione europea è più alta per i senior, mentre da noi è il contrario. Un altro indicatore interessante è quello dei contratti a tempo indeterminato: il nostro mercato del lavoro premia ancora una volta i senior e meno i giovani. Ma è nell’indicatore di povertà delle famiglie che ci distinguiamo a livello europeo: la bilancia pende a sfavore dei giovani. E questo accade solo in Italia, Svezia e Slovacchia”.

Si fa presto a dire vecchi

Torniamo per un momento a Dante Alighieri. Forse avrete letto lo studio della Columbia University che suggerisce come anche la mezza età si sia spostata in avanti. Insomma, davvero ormai i 70 anni sono i nuovi 60.

Lo studio, pubblicato su ‘Nature Aging’ ha usato un nuovo approccio che ha esaminato quello che potremmo chiamare il ‘funzionamento’ delle persone, ovvero le loro capacità cognitive, locomotorie, psicologiche e sensoriali.

Più che la salute, insomma, la forma fisica e mentale. Così i ricercatori hanno scoperto che gli anziani di oggi sperimentano livelli di funzionamento fisico e mentale ben più elevati rispetto ai coetanei delle generazioni precedenti.

Per dire, un 68enne nato nel 1950 aveva capacità simili a quelle di un 62enne nato un decennio prima, e i nati nel 1940 avevano una performance migliore rispetto ai coetanei venuti alla luce nel 1930 o nel 1920.

“Siamo rimasti sorpresi dalla rilevanza di questi progressi, in particolare confrontando le persone nate dopo la Seconda guerra mondiale con quelle nate prima”, ha affermato John Beard, docente di Aging in Health Policy and Management presso il Butler Columbia Aging Center della Columbia University, autore dello studio.

Insomma, l’età non è solo uno stato mentale, ma basta guardare sessantenni come Lenny Kravitz o Tom Cruise per avere un’idea di quanto avanti si sia spostata l’asticella della vecchiaia.

“Nel complesso le tendenze sono state molto decise e suggeriscono che, per molte persone, i 70 anni potrebbero davvero essere i nuovi 60”, ha detto John Beard.

I miglioramenti nell’istruzione, nell’alimentazione e nell’igiene nel corso del ventesimo secolo hanno avuto, secondo gli scienziati, un ruolo chiave nel modificare le prospettive per gli (ex?) anziani. Insieme, naturalmente, ai progressi medici.

Pensiamo a protesi, vaccini e chirurgia. Insomma, non sempre la carta d’identità e l’età biologica coincidono.

Ma come gestire questo esercito di ‘cervelli’ senior, che almeno in Italia sembra avere non pochi vantaggi?

Il gap fra generazioni

Torniamo alla giustizia generazionale. “I trend cambiano in base agli indicatori ma, se guardiamo alla povertà, la Francia è il Paese europeo più equo; prendendo in esame i contratti a tempo indeterminato, a emergere è l’Irlanda; mentre se analizziamo i tassi di disoccupazione spiccano Svezia, Olanda e Germania. Noi non ci troviamo mai in quelle posizioni, ma tendenzialmente siamo sbilanciati dalla parte delle persone anziane”, sintetizza Galasso.

“L’Italia storicamente è il Paese che spende di più per le pensioni insieme al Giappone e alla Grecia. Dunque i risultati del nostro lavoro non sono sorprendenti, ma stiamo andando avanti per capire cosa succede quando misuriamo temi come isolamento sociale, connessione Internet, relazioni, tempo libero. Tutti i Paesi tendono a favorire la componente più giovane, ma è interessante rilevare – conclude l’economista – come in questo caso l’Italia sia tra i Paesi con gli indicatori di isolamento sociale più alti fra gli anziani”.

C’è poi il nodo delle risorse. Il fatto è che “l’aspettativa di vita in Italia oggi supera gli 84 anni. Siamo la seconda nazione al mondo per longevità, ma non lo siamo per Pil ed economia”, come ha puntualizzato qualche tempo fa il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Ecco perché da più parti si auspica un patto generazionale basato su una forma di giustizia che finalmente non trascuri un gruppo a danno di un altro.

Un mutuo riconoscimento fra generazioni che tenga conto della demografia, della longevità ma anche della possibilità di contribuire alla sviluppo del nostro Paese.

Se la mamma è over 40

Il contributo delle tecniche di Pma (procreazione medicalmente assistita) alla fecondità italiana e l’aumento dell’età materna

Un tempo le chiamavano primipare attempate. Ora che l’età media del primo parto si è spostata ben dopo i 30 anni, anche i metodi di concepimento sono cambiati.

Se la mamma è over 40, infatti, le tecniche di Pma (procreazione medicalmente assistita) entrano in gioco per un neonato su tre.

E questo, stando ai dati, nel nostro Paese accade sempre più spesso: l’8,3% delle donne che concepiscono il primo figlio ha più di 40 anni. In generale in 10 anni sono aumentati del 76% i bambini nati da fecondazione assistita.

A dircelo è un altro studio del programma Age-It, questa volta guidato dall’Università di Firenze, che ha stimato il contributo della Pma sul numero di culle in Italia.

Nel 2022 la scienza pesava per il 3,7% sul tasso di fecondità totale, rispetto al 2,1% del 2013. Ma nel 2023 per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini: l’inverno demografico continua.

E l’Istat disegna un trend di lungo corso: nel 2008 si è toccata quota 576mila neonati, un record mai più avvicinato. Da allora la perdita è stata di 197mila unità (-34,1%), con un ritmo di 13mila bebè in meno ogni anno.

La media resta inchiodata a 1,2 figli per donna (nel 2023) e si partorisce il primo bebè a 32,5 anni. Ma a un Paese serve un tasso di fecondità di 2,1 figli per donna per mantenere una popolazione stabile. Nel frattempo, anche la platea delle potenziali mamme si restringe.

L’Istituto di statistica segnala i “mutamenti strutturali della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra i 15 e i 49 anni”.

Fecondità: il ruolo maschile nella crisi, l’analisi del Premio Nobel

Le donne in questa fascia di età sono sempre meno. E quelle nate negli anni del baby-boom (dalla seconda metà degli anni Sessanta alla prima metà dei Settanta) hanno ormai superato i 49 anni. A mancare non sono più solo i nuovi nati, ma anche le potenziali madri.