Nonostante la rinnovata spinta da parte del Governo, la fusione nucleare resta un’opzione energetica che potrà vedere concretamente la luce nel giro di qualche decennio – e non in grado di aiutarci a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dei prossimi anni. Eppure, la premier Giorgia Meloni ha scelto la COP29 per ricordare che “il nucleare da fusione potrebbe produrre energia pulita, sicura e illimitata”. Poche settimane prima in Italia si è tenuto il primo incontro G7 a tema fusione nucleare e, due giorni dopo, la prima riunione del World Fusion Energy Group dell’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (Iaea) per accelerare addirittura sulla fattibilità commerciale della fusione.

Ancora lontana dal ritorno alla fissione nucleare e alle prese con i ritardi sulle rinnovabili, l’Italia già pensa (e sgomita per essere tra gli attori principali) a un processo che replica sulla terra la reazione che accende le stelle, con l’obiettivo di ottenere energia in modo inesauribile e senza le emissioni di gas serra. Un’opzione sulla quale l’Italia ha effettivamente competenze avanzate, dice Paola Batistoni, responsabile della divisione Sviluppo energia da Fusione in Enea che lavora alla fusione nucleare dal 1984.

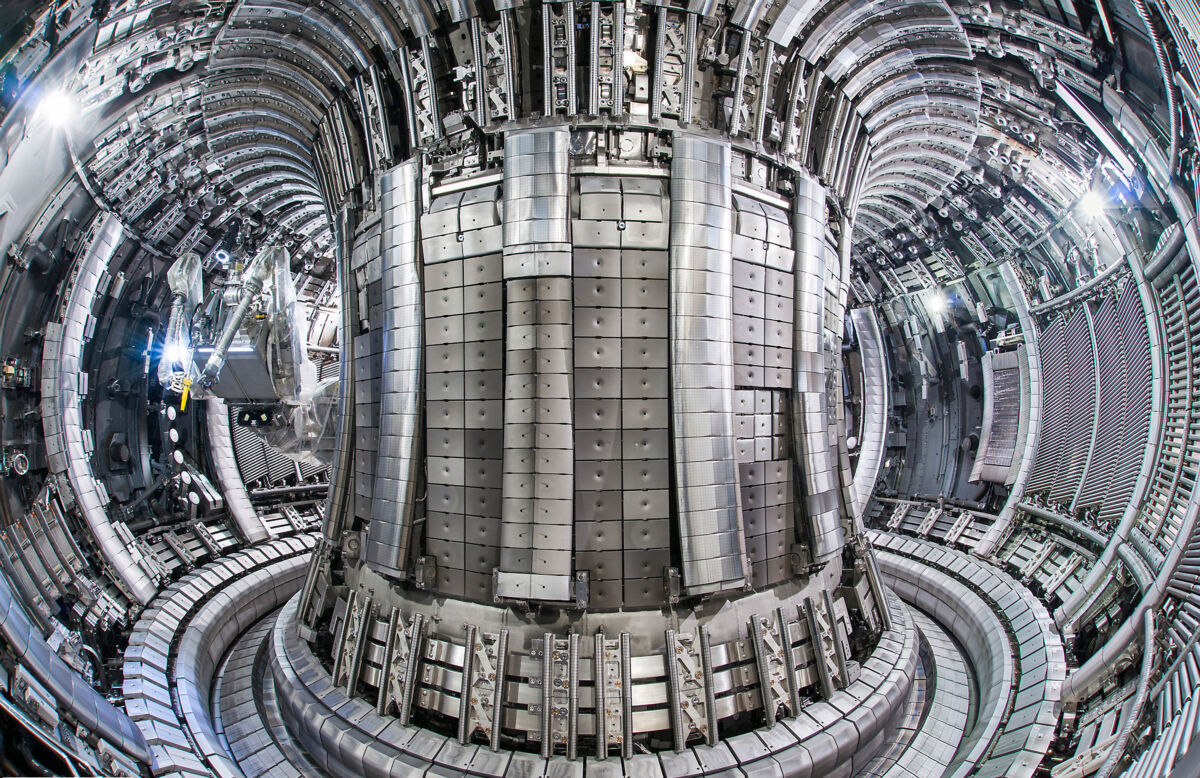

Nel centro ricerche di Frascati, Enea lavora al Dtt (insieme ad Eni e altri enti di ricerca) per costruire una macchina fondamentale per la fusione europea. “Il Divertor Tokamak Test Facility avrà una parete interna in tungsteno, come quella che verrà installata su ITER (originariamente prevista in berillio)”.

In sostanza a Frascati si sperimentano i componenti che potranno gestire il calore sviluppato in una camera di fusione come quella, appunto, di ITER, il grande progetto internazionale da almeno 20 mld sulla fusione (targato Ue per il 50%, e poi Cina, India, Giappone, Corea, Russia e Stati Uniti) che porterà a un reattore dimostrativo, Demo, che dovrebbe entrare in funzione verso il 2050 immettendo energia elettrica in rete.

“Sono già stati impegnati 180 mln di euro per i componenti del Dtt, ed è pronta la gara per le opere civili”, dice la responsabile. Nella sua carriera Batistoni ha partecipato a numerosi esperimenti di fusione a confinamento magnetico ed è stata leader di diversi progetti europei legati a ITER. Il reattore “inizierà le operazioni scientifiche nel 2034 e l’Italia gioca un ruolo cruciale in questo contesto”, con più di 2 mld di commesse aggiudicati da imprese tricolori e 100 italiani fisicamente impegnati a Cadarache, oltre a quelli impegnati nei nostri laboratori. “L’estate scorsa ITER ha presentato un nuovo piano che sostituisce il precedente del 2016. Un aggiornamento necessario per via dei ritardi accumulati, dovuti alla pandemia e a problemi con la consegna di alcuni componenti chiave”, spiega Batistoni.

Il nuovo piano non si limita a posticipare le date, ma ridefinisce le priorità e incorpora i progressi scientifici ottenuti negli ultimi anni. “Invece di avviare la macchina con un plasma simbolico il piano prevede una vera sperimentazione con un plasma significativo e una macchina già completa di tutti i componenti. Questa strategia mira a ridurre i rischi della messa in servizio e a garantire un avanzamento più solido verso l’obiettivo della fusione commerciale”. Secondo il nuovo piano, ITER inizierà le operazioni scientifiche nel 2034, lavorerà con plasmi significativi in deuterio nel 2036 e raggiungerà il massimo degli obiettivi operativi, la moltiplicazione di potenza di un fattore 10 con plasmi in deuterio-trizio, nel 2039. Alla fine, un ritardo di quattro anni rispetto a quanto previsto inizialmente.

La crescita internazionale

Per crescere e mantenere la sua competitività tecnologica all’Italia serviranno sicuramente investimenti adeguati. Ma è all’avanguardia dal punto di vista della ricerca e ha anche una filiera industriale significativa. Tra le aziende italiane del settore ci sono Asg superconductors e Simic (recentemente entrate nella European Fusion Association guidata dall’italiana Milena Roveda), naturalmente Ansaldo, Mangiarotti e Walter Tosto, ma anche Ocem Energy Technology, Tratos, Criotec. La fusione nucleare però è un’impresa globale. La Cina punta sulla fusione con l’esperimento BEST, seguito dalla costruzione di un reattore. Anche gli Stati Uniti sono molto attivi, e qui la stessa Eni ha investito diventando azionista strategico di Commonwealth Fusion Systems (CFS), startup del Mit di Boston recentemente autorizzata a gestire prodotti radioattivi per produrre il primo plasma nel 2026 dal prototipo Sparc. La Gran Bretagna ha avviato un programma nazionale coinvolgendo accademie, laboratori e industrie per costruire un reattore chiamato STEP. Batistoni racconta che “negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita straordinaria degli investimenti nella fusione nucleare, impensabile fino a poco tempo fa. Secondo la Fusion Industry Association americana, esistono oggi oltre 50 startup nel settore e sono stati raccolti più di 7 miliardi di dollari tra investimenti pubblici e privati”.

Il ruolo dell’Italia

“L’Italia sta producendo i componenti chiave di ITER”, dice Batistoni. Il primo luglio è stato celebrato il completamento di tutti i magneti toroidali, per la maggior parte costruiti in Italia. Recentemente è arrivato il primo settore europeo della camera a vuoto, realizzato interamente in Italia dal consorzio Ansaldo, Mangiarotti e Walter Tosto. ENEA, ad esempio, ha sviluppato i cavi superconduttori per i magneti di ITER, la tecnologia del divertore (componente che dissipa il calore generato dalla fusione) e la Radial Neutron Camera, un sistema diagnostico fondamentale che scatta una fotografia tridimensionale del flusso di neutroni, fondamentale per misurare la potenza di fusione prodotta. Inoltre, a Padova, il consorzio RFX sta lavorando alla validazione degli iniettori di neutroni per il riscaldamento del plasma.

Guardando al dibattito sulla fusione come fonte di energia, è realistico pensare che entro 20 anni potremmo ottenere energia da fusione quando – dicono gli esperti più scettici – l’energia da fusione deve ancora superare la fase di ‘campo di ricerca molto promettente’? Secondo Batistoni “è difficile fare previsioni precise, soprattutto considerando le grandi sfide ancora da affrontare”. Tuttavia, l’aumento delle iniziative e delle risorse accorcerà i tempi per l’energia da fusione. È stata proprio l’ENEA di Frascati a ospitare la prima riunione del gruppo del G7 sulla fusione nucleare che servirà a coordinare le iniziative tra i Paesi membri, sviluppando un quadro normativo e autorizzativo per gli impianti e favorendo la creazione di un mercato globale, con regole omogenee nei vari Paesi. “I progressi scientifici hanno dimostrato la fattibilità scientifica della fusione”, ricorda Batistoni. Ora l’obiettivo è dimostrarne la fattibilità industriale.